|

|

| 【AMMとは?】 |

| AMMは、会計(Accounting)、経営(Management)、マーケティング(Marketing)の頭文字から成るもので、会計専修の木村麻子先生、マネジメント専修の西村成弘先生、流通専修の岩本明憲先生の各ゼミナールに所属する学部3年生が、共通のテーマについて、各ゼミが専門とするアプローチを通じて分析し、その研究成果を互いに報告・発表・討議することで、多様な分析アプローチの可能性とその有用性・必要性について学習するための異分野のインター・ゼミナール(=インゼミ)活動を意味します。 |

|

|

増山 未来 |

長田 泉 |

松岡 悠哉 |

|

| 近年の日本の化粧品市場は特に大きな変化も見られず、横ばい状態が続いています。そんな中、化粧品メーカーは低価格のスキンケア商品を売り出したり、海外進出(主に中国)を行ったり、男性化粧品を販売したり、その活動は様々です。日本の化粧品市場は資生堂と花王が7割のシェアを占め、2社の競争は避けて通ることができません。日本の化粧品市場の横ばいが続く中、両社はどのような商品をどのような戦略で販売しているのでしょうか。両社の戦略を比較し、今後の市場を予測します。 |

|

|

私たちはまず、化粧品業界についての大まかな内容を掴むことに集中しました。対象企業は化粧品部門で売り上げが1位と2位の資生堂と花王になりました。化粧品市場は大きく分けてスキンケア・メイクアップ・ヘアケア・フレグランスの四つの事業に分かれており、それぞれが一度すべての部門を研究することになりました。

各自、化粧品業界について調べたことをパワーポイントで発表しあいました。重複しそうな基本的な情報は事前に共有し、発表に臨みました。

|

|

|

|

|

各自で調べた知識を共有した後で、それぞれが興味を持った部門でより深く調べなおすことになりました。

・増山 スキンケア

・長田 メイクアップ

・松岡 ヘアケア

また、各自で調べていく過程でどの事業でも低価格が進んでいることがわかりました。そこで研究のテーマを低価格化に対応してどのように各社が対応していったかになりました。しかし、私たちはこの部門ごとの個人研究が後に大きな溝を残すことをまだ知る由もありませんでした…。 |

| |

|

|

個人研究は続き、各自は日経テレコン21や日経BPを使い新聞記事や雑誌をあらかた調べつくしました。その結果スキンケアは歴史的な観点からアプローチをかけることになり、メイクアップはブランドの選定作業に入り、ヘアケアは消費者と流通業者の観点から研究が進められました。しかし個人研究が進むにつれ、情報の共有が難しくなり、互いが互いに何をしているかがわからなくなり始めました。

そしてゼミ内中間発表は中止と相成ります…orz。 |

|

・増山 スキンケア&メイクアップ

・長田 増山と松岡の補助

・松岡 ヘアケア に変更 |

|

|

| |

|

|

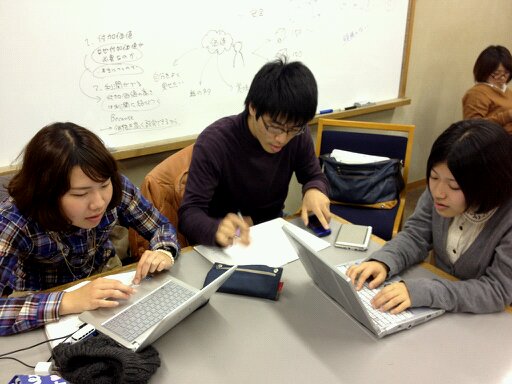

| 各自の研究は内容を増しつつ深い内容へとなっていきます。この頃研究の過程でスキンケアとメイクアップが統合されました。そして両社の強みは何かということに突き当たり、ブランド力や研究開発力といったことにたどり着きました。そしてそれらがどの様にマーケティングに活かされているのか、ということが研究のまとめとなりました。 しかしここにきて、各自の内容が多すぎてまとめることが出来ず、ゼミ内中間発表は惨憺たる結果に終わりました。 |

| |

|

| 泊まり込みでの作業風景 |

|

| |

|

|

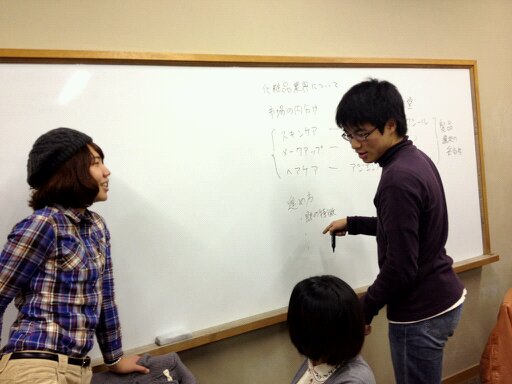

| いよいよ本番の全体発表会。各ゼミとも渾身の発表が続きます。西村ゼミは各企業のコア・コンピタンスについての発表があり、各企業が何を自社の強みとしているかの発表はとても興味深いものがありました。木村ゼミは各企業の経営指標を用いとても面白い発表をしてくれました。EVAという指標での比較は難しい話にもかかわらず、その難しさを感じさせない話術は尊敬すべきものでした。そして私たちはいままで調べた各企業のマーケティングの発表をしました。 |

|

新体制で取り組みなおす

・増山 スキンケア・メイクアップ

・長田 始まりと終わり

・松岡 ヘアケア に変更

12月15日の発表に悔いが残った私たちは、今までの研究を軸にしつつ抜本的な改革に乗り出します。チーム内での不穏な空気を吹き飛ばすために、チームで本音でのぶつかり合いをしました。

|

↑こちらに関しては、タイトルをクリックして頂くと詳細ページにリンクします。↑ |

| ゼミ内での最終報告会がありました。私たちは発表者の順番、パワーポイントの内容、話の展開の仕方をかえました。その時に自分が調べたことをただ見せるだけでなく、どの様にわかりやすいように見せるかということに力を入れました。その結果、先生やゼミ生から想像以上の評価をいただくことが出来ました。 |